质性研究方法领域的“中心-边缘”格局存在已久,并触发了学者们的广泛关注与讨论。非欧美国家学者对当前学术领域的差异化格局进行了反思与批判,认为以欧美为主的质性方法并非完全适用于地方性知识的挖掘,但具有本土化特色的质性方法却又较为缺乏,由此陷入于方法创新的窘境。回顾近十年质性研究方法的本土化构建与创新,国内对于创新本土化的质性研究方法方面有着诸多尝试,扎根理论、案例研究、口述史、叙事研究等是实践较多的方法。学者们从不同策略出发实施着各自的创新实践,收获诸多新的方法、流程与模式,但各类尝试依然在某些具体方法层面的改造居多,对于融入我国传统哲学思想与文化特征方面依然有待深化,未能深刻触及质性研究方法更为深层次的理念、模式更新。作为蕴含中国传统思想的中医,可从本源思想上可为本土化质性方法的构建提供支撑,或成为破除“中心—边缘”格局的破局之道,对质性方法创新提供若干启示。

元气论与整体观:质性研究方法的哲学观启示

中医的本体论以中国传统哲学元气论为基础,《论衡·谈天》提及:“元气未分:混沌为一。”内蕴有阴阳、五行学说,传承有中国传统的唯物论与辩证法。元气论强调在气化的动态中认识事物,气元是相互联系和作用着的整体,需整体、系统的观察与理解,其蕴含有与质性方法相一致的本体论论断;中医的认识论,以通过“象”、“证”来对于事物或现象进行理解与推断,在整个认识过程中融入有经验传承与主观构建,体现于“知行合一”的实践原则,与量化方法中的“度量”、“验证”有着显著的不同,为运用质性方法认识事物本质提供了认识层面的方法策略;中医的方法论,蕴含有司外揣内、援物比类、心法和顿悟、试探和反证等理念,较之于量化方法中的检验、操作、实验,体现出强烈的诠释主义、构建主义的色彩,其高度契合于质性方法的方法论特质。

中医所秉持的哲学观,在本体论、认识论、方法论方面,与质性研究方法的哲学思想保持有高度的一致性。同时,中医哲学观赋予了与欧美所倡导的质性方法哲学思想所不同的要点,其融入了中国所独有的传统哲学思想。例如系统观、整体论、元气论、系统归属论、关系场论等,这均是中医传统思想的精髓。传统质性研究方法往往存在个体(个案)特征难以还原于整体,其原因在于传统方法更多关注于对个体(个案)的观察,使之脱离于整体性被孤立考量。中医哲学思想的整体观、系统观的运用,则能较好的将个体嵌入于整体环境之中进行系统化研究,以此增进个体与整体的统一性,当前所运用的阐释循环、个案拓展法等质性方法背后均体现有中医哲学思想。基于此,针对于“个体-整体”统一性困境的突破,可拆解中医的整体观、系统观的要素,融入于质性方法的创新之中,以此来加以应对。

审证求因:质性研究的分析策略启示

量化方法关注于“是什么的问题”,而质性研究方法则注重于揭示现象或数据背后的“为什么问题?”中医“审证求因”被运用于对“因”的探究,从“证”出发去找寻病因,其背后依赖的是溯因思维。中医认为病、证、症三类概念虽有相似但有不同,“病”即疾病,是由一组具有特征性的临床症状所构成,不同疾病有其各自不同的发生、发展、转化、传变等病理过程和变化规律;“证”是归纳分析患者某一阶段出现的各个症状、体征而做出的诊断,其有着丰富的内涵,是对于证名、证型、证候、证素的综合,如中医“八纲”中的阴、阳、表、里、寒、热、虚、实均属于“证”的范畴;“症”指“症状”而言,是人体因患病而表现出来的种种异常状态和不适。如《素问·调经论》所述,“夫邪之生也,或生于阴,或生于阳。其生于阳者,得之风雨寒暑;其生于阴者,得之饮食居处,阴阳喜怒”。

“审证求因”的核心是对于“证”的综合分析,由此可明确“因”之所在,为“辩证论治”提供支撑。中医“审证求因”与传统质性方法的分析策略,虽然均是对“因”、“为什么问题”的探寻,但传统质性方法大多集中对“病”或“症”的揭示,大多都禁锢于对特定问题的定性阐释(病层面),或是对于事物表象的细致描述与综合(症层面),较少深入于对事物更为规律性、深刻的“证”的挖掘与分析。“审证求因”提示了需对质性数据实施系统、动态、整体性的分析,充分考量事物基本要素间的关联性及组合规律,而不是对质性数据的简单重组、拆解与提炼,由此可增进质性分析的质量与深度。

象思维:质性方法的阐释策略启示

如何在质性研究中对事物本身进行深度理解与阐释,这是体现研究质量的重要指向。中医理念中有着一类重要的阐释模式,即“象思维”。在《周易·系辞传》对于“象”的阐释,即“易者,象也。象也者,像也”

其认为人们阐释事物本质和规律(“藏”或“道”),要从观察和研究事物表现出来的“象”开始,通过事物表现出来的现象来推测与把握现象背后的本质和规律,“象”可分为物象、意象、征象、数象、符号象,这是“象”的表现形式从低级不断走向高级。中医学以八卦中的震卦象肝、乾卦象肺、离卦象心、坎卦象肾、坤卦象脾,所对应了不同的脏器,以卦象与脏器作为类比,以卦象的规律阐释脏器(藏)的规律,以此作为阐释策略,其集中体现了“藏象学说”理念。

中医的“象思维”提示了质性研究中的阐释策略,需遵循“司外揣内”、“由表至里”的事物阐释向度,借助于此可增进质性研究方法的阐释深度,克服仅对“物象”较低层次阐释,使之转向于对事物更为本质、高层次“象”的探究。“象思维”中的类比、隐喻的阐释方式,为质性方法提供了可借鉴的阐释模式参考,使之避免过度聚焦于具体对象的就事论事。可将事物搁置于更为广阔、多样的情境中进行隐喻、类比,涌现出更具广泛解释性的结论。

四诊合参:质性数据的采集策略启示

“四诊合参”是中医诊断学的重要思想,“四诊”是通过望、闻、问、切4种方法从不同角度收集病情资料。《四诊心法要决》言:“望以目察,闻以耳占,问以言审,切以指参。明斯诊道,识病根源,能合色脉,可以万全。”

中医的“四诊”对应了传统质性方法中访谈、座谈会、日记法、参与式观察等诸多数据采集方法。与之不同的在于,过往方法实施过程中往往抽取其中某一类或多类数据搜集方法居多,缺乏对各类数据搜集方法的集成与组合,各类方法之间的互补性、关联性,系统性不高。中医“四诊合参”作为一类系统性的数据搜集方法组合,可将望、闻、问、切所对应的各类质性数据采集方法进行化零为整,形成质性数据搜集的方法集成,由此可进一步增进质性研究的信度,以及对质性研究的数据搜集方法实现优化。

凭借中医理念之“道”构塑质性方法体系

中医理念作为我国的传统经典,蕴含有中国独有的哲学思想与丰富的实践积累,为破局提供了坚实的支撑。中医理念中的哲学思想、四诊合参、审证求因、象思维,能较好对应于质性研究方法的哲学秉持、数据搜集、分析策略与阐释模式,其有助于质性方法的改造与创新。中医理念所传递的是“道”,所给予质性方法启示存在于思想、理念层面,实现了由上至下的高维度指引。

而当前对于欧美质性方法的采用,更多是停留于“术”,仅是实操、流程、模式等实务层面的复制与模仿。因此,中医理念留给了实践者在质性方法领域更多的创新空间,其不禁锢于某些具体模式、流程,实践者可开展灵活、开放的创新实践。这为构建我国本土化质性方法预留无限遐想空间。由此结合中医理念与质性方法,在方法、流程与模式方面融会贯通,逐步转化于各类质性方法的创新,形成我国特色的质性研究方法体系。整个实践要求实践者对中医理念的不断理解,以及对关键要点与质性方法的结合运用,这既是考验,也是机遇。在未来实践过程还需突破量化为上、定式思维等一些列思想禁锢,以不断推动中医理念在本土化质性方法中的融会贯通。(朱逸

上海杉达学院)

专利认证!深港全场景除鼠 海富BRT智能捕鼠器安全环保超靠谱

专利认证!深港全场景除鼠 海富BRT智能捕鼠器安全环保超靠谱  黄景瑜要上天!央视前主持跨界造飞船,778万公司敢送明星闯太空?

黄景瑜要上天!央视前主持跨界造飞船,778万公司敢送明星闯太空?  告别售后难!有问题直接换新,雅迪华宇电池让用户安心、门店好卖

告别售后难!有问题直接换新,雅迪华宇电池让用户安心、门店好卖  九号公司宣布智能电动车业务2026年将开启全球化出海

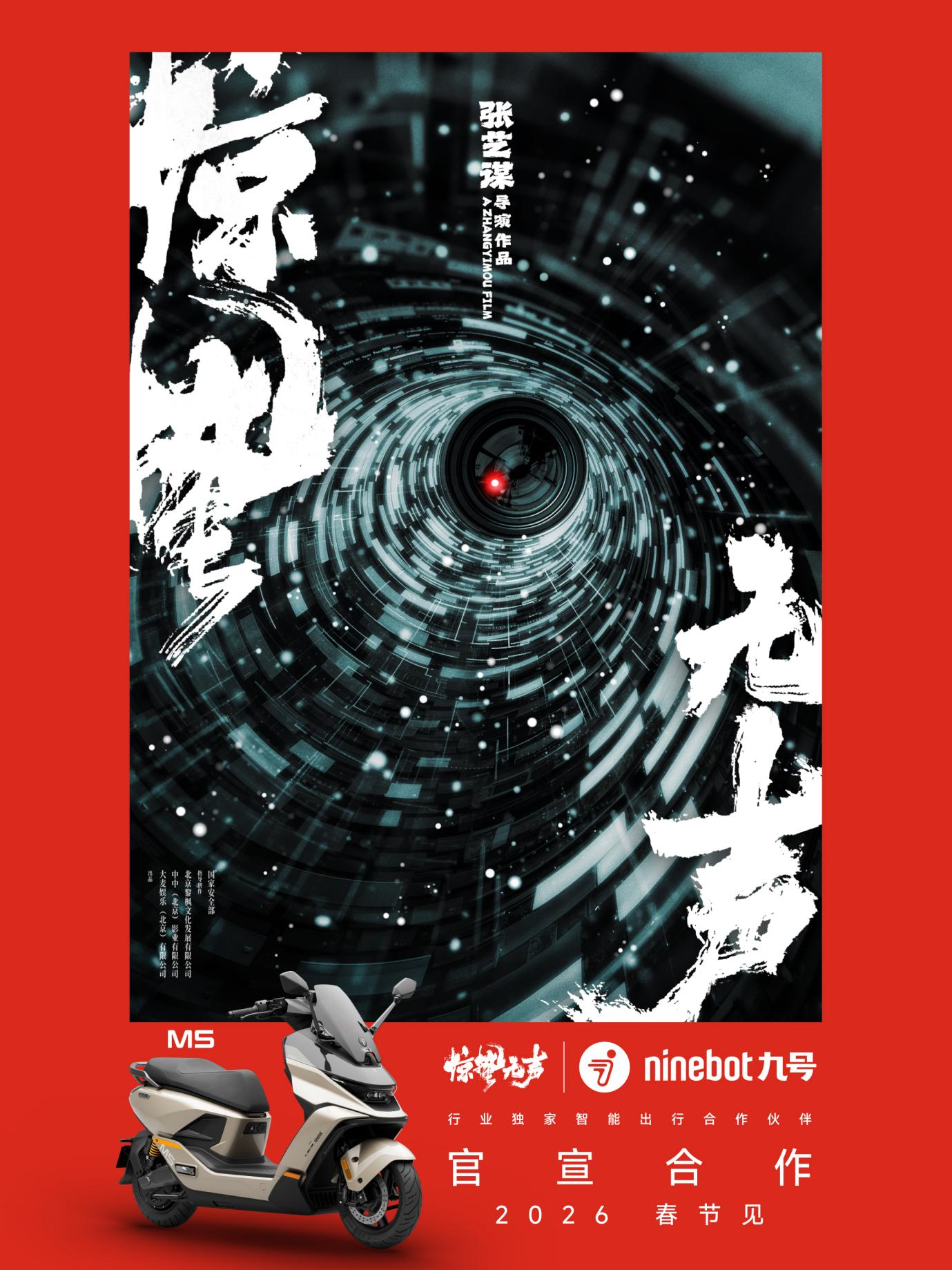

九号公司宣布智能电动车业务2026年将开启全球化出海  九号品牌全球代言人易烊千玺领衔主演2026春节档电影《惊蛰无声》

九号品牌全球代言人易烊千玺领衔主演2026春节档电影《惊蛰无声》  用AI守护工人健康:索菲丝发布“灯塔工厂计划”,推动有温度的智能升级

用AI守护工人健康:索菲丝发布“灯塔工厂计划”,推动有温度的智能升级  徐胤泽谈“胤泽童心计划”:健康是长期平衡,情感陪伴本身就是一种预防

徐胤泽谈“胤泽童心计划”:健康是长期平衡,情感陪伴本身就是一种预防  大学生“交通安全”必修课开课了! 九号联合交警在华中科大教00后安全骑行

大学生“交通安全”必修课开课了! 九号联合交警在华中科大教00后安全骑行 务实加盟,稳健起步——燕安居助力事业无忧前行

哪个银行信用卡活动多?信用卡,当然选平安

哪个银行信用卡活动多?信用卡,当然选平安  “智绘低空新蓝图・共启万亿新赛道”2026第三届低空经济大会暨低空产业链博览会9月举办聚焦“一带一路”产业协同

“智绘低空新蓝图・共启万亿新赛道”2026第三届低空经济大会暨低空产业链博览会9月举办聚焦“一带一路”产业协同  国产司美格鲁肽鼻喷雾剂获美国FDA批准进入临床

国产司美格鲁肽鼻喷雾剂获美国FDA批准进入临床