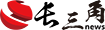

砖瓦涅槃:青年深耕建筑废料资源化,共筑“无废城市”家园梦

——上海电力大学经管学院“筑”梦再生暑期社会实践队纪实

青春何以报国?躬身力行,在时代的沃土上播种绿色希望! 建设美丽中国,实现中华民族永续发展,是时代赋予青年的光荣使命。我们生逢其时,重任在肩,当以青春之我、奋斗之我,勇担生态文明建设的时代脊梁,将智慧与汗水倾注于这片深爱的土地。2025年7月,上海电力大学“筑”梦再生实践队开展为期十天的专项调研,深入高校、社区与企业,探索建筑废料资源化利用的创新路径。实践队实地走访上海十余所高校、多个社区及多家建筑企业,以脚步丈量责任,以问卷倾听民声,以交流碰撞智慧,系统梳理建筑废料处理的成效与挑战,为服务国家“双碳”目标、助力上海“无废城市”建设贡献青春方案,矢志让废弃的砖瓦焕发新生,为建设天蓝、地绿、水清的美丽家园注入青年力量。

校园:育绿色之苗,筑未来之基

高校,是人才培养的摇篮,亦是生态文明理念传播的前沿阵地。在此次实地调查覆盖同济大学、东华大学、上海电力大学、上海海洋大学、上海理工大学等十余所高校,并结合线上发放调查问卷覆盖四十余高校的调研中,呈现出从技术应用到教育渗透,从政策落地到创意转化,各校的实践共同勾勒出高校建筑废料资源化的多元路径。调研显示,高校在建筑废料资源化领域呈现差异化。上海海洋大学通过“分类-回收-复用”全链条体系实现教学楼拆改工程废料100%利用,并设立“废料创意工坊”转化碎玻璃、废金属为工艺品;上海工程技术大学将旧砖块压制成再生步道,上海理工大学采用装配式建筑技术减少30%废料产生。然而,多数大学城调研也暴露出“高意愿、低认知”的矛盾,基础设施不足、专业壁垒等问题亟待解决。这更坚定了我们的信念:校园是绿色未来的孵化器,青年学子是生态文明建设的先锋队与播种者,让绿色理念深植心田,化为建设美丽中国的坚实行动。

社区:系民生纽带,谱共治新章

社区,是城市治理的神经末梢,更是万千家庭安居乐业的港湾。建筑废料的有效治理,直接关乎人居环境品质与居民的绿色获得感。实践队深入多个社区居委,倾听基层声音,探寻末端治理之道与校社联动的可能。社区治理层面,宜浩家园通过标准化流程实现废料闭环管理,而宜浩欧景、东岸涟城等社区则面临运输成本高、资源化率低的困境。老龄化社区虹口长安小区创新采用党员督导员制度,分类准确率提升至60%,但重型废料处理难题凸显。多个社区负责人表示,期待与高校合作开发再生材料应用场景,如透水路面、适老化设施等,推动治理效能提升。这声声期盼,正是青年服务社会、反哺社区的号角。社区是城市生态文明建设的根基所在,青年当以所学所长,深入基层,解民生之忧,将绿色技术播撒进千家万户,共同编织共建共治共享的美丽家园新图景。

企业:擎创新之炬,拓转化之路

企业,是科技创新的主力军,更是资源规模化循环利用的关键枢纽。它们在建筑废料资源化领域展现的强大实践力,为产学研深度融合开辟了广阔天地。上海建工二建集团通过钢筋复用、再生骨料生产实现废料高效转化;上海市机械施工集团研发盾构土注浆新材料,使隧道沉降减少40%;国家电网上海经研院建立碳排放数据库,推动电力工程绿色化;建亨建材中心则通过低温再生工艺将陶瓷废料转化为艺术品,成本降低20%。企业普遍提出产学研合作需求,以进一步优化技术标准化与规模化应用。这些闪耀的创新火花,是国家绿色转型的强劲引擎。青年学子当以企业为课堂,以实践为熔炉,将论文写在车间厂房,把智慧融入技术攻坚,勇做绿色科技创新的生力军,助力中国制造向中国“绿”造阔步迈进。

三方聚力,青年执笔,共绘城市绿色新蓝图

砖瓦为笔,大地为卷。十天的实践旅程,“筑”梦再生实践队以脚步为墨,在上海的土地上绘制出建筑垃圾资源化的多元图景。从高校师生的认知觉醒到社区治理的基层探索,从企业的技术创新到科研机构的系统谋划,每一处实践都在证明废料的“重生”不仅是技术问题,更是理念革命、制度创新与多方协作的结晶,实现废弃建材从“城市负担”到“绿色资产”的蜕变。当 “砖瓦有魔法,零碳校园家”的口号化为行动,当高校的智慧、企业的技术、社区的需求在平台上对接,那些曾经的建筑废料,终将成为铺就绿色未来的基石。

“绿水青山就是金山银山”,这不仅是发展的真谛,更是我们这一代人必须扛起的历史责任。“筑”梦再生实践队将持续追踪案例进展,矢志将有关建筑废弃物回收再利用的调研成果转化为服务城市、贡献国家的实际方案,让青春在为国家绿色低碳发展、为人民创造更美好家园的不懈奋斗中绽放最绚丽的光彩!以青春之我,筑绿色中国,这是我们无悔的选择,也是时代赋予的荣光!

专利认证!深港全场景除鼠 海富BRT智能捕鼠器安全环保超靠谱

专利认证!深港全场景除鼠 海富BRT智能捕鼠器安全环保超靠谱  黄景瑜要上天!央视前主持跨界造飞船,778万公司敢送明星闯太空?

黄景瑜要上天!央视前主持跨界造飞船,778万公司敢送明星闯太空?  告别售后难!有问题直接换新,雅迪华宇电池让用户安心、门店好卖

告别售后难!有问题直接换新,雅迪华宇电池让用户安心、门店好卖  九号公司宣布智能电动车业务2026年将开启全球化出海

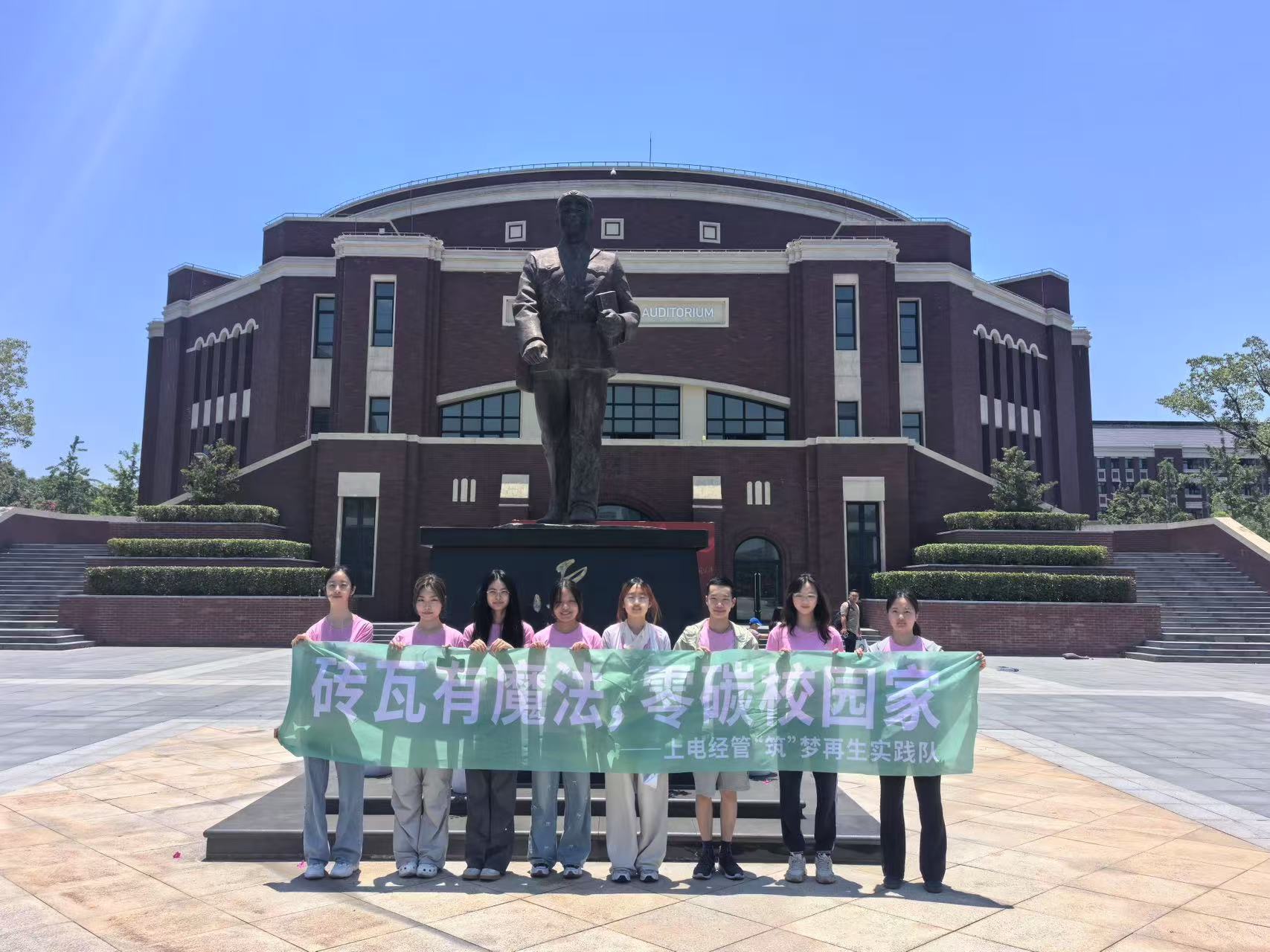

九号公司宣布智能电动车业务2026年将开启全球化出海  九号品牌全球代言人易烊千玺领衔主演2026春节档电影《惊蛰无声》

九号品牌全球代言人易烊千玺领衔主演2026春节档电影《惊蛰无声》  用AI守护工人健康:索菲丝发布“灯塔工厂计划”,推动有温度的智能升级

用AI守护工人健康:索菲丝发布“灯塔工厂计划”,推动有温度的智能升级  徐胤泽谈“胤泽童心计划”:健康是长期平衡,情感陪伴本身就是一种预防

徐胤泽谈“胤泽童心计划”:健康是长期平衡,情感陪伴本身就是一种预防  大学生“交通安全”必修课开课了! 九号联合交警在华中科大教00后安全骑行

大学生“交通安全”必修课开课了! 九号联合交警在华中科大教00后安全骑行 务实加盟,稳健起步——燕安居助力事业无忧前行

哪个银行信用卡活动多?信用卡,当然选平安

哪个银行信用卡活动多?信用卡,当然选平安  “智绘低空新蓝图・共启万亿新赛道”2026第三届低空经济大会暨低空产业链博览会9月举办聚焦“一带一路”产业协同

“智绘低空新蓝图・共启万亿新赛道”2026第三届低空经济大会暨低空产业链博览会9月举办聚焦“一带一路”产业协同  国产司美格鲁肽鼻喷雾剂获美国FDA批准进入临床

国产司美格鲁肽鼻喷雾剂获美国FDA批准进入临床